দেশ

হার না মানতে পেরে রিতিকা ফোগাতের আত্মহত্যা

দঙ্গল খ্যাত ববিতা ও গীতা ফোগতের মামাতো বোন রিতিকা ফোগত প্রয়াত

দঙ্গল খ্যাত ববিতা এবং গীতা ফোগতের মামাতো বোন রিতিকা ফোগত আর নেই। মাত্র সতেরো বছর বয়সে চলে গেলেন প্রতিভাবান রিতিকা। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলায়, একটি কুস্তি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাত্র এক পয়েন্টে হেরে যান রিতিকা। কিন্তু এই হার তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই নিজের হাতে শেষ করে দিলেন নিজের জীবন।

Ritika Phogat, Cousin Of Geeta And Babita, Commits Suicide After Losing Wrestling Match@BabitaPhogat @geeta_phogat @KirenRijiju @FederationWrest @Media_SAI @PhogatRitu

#RitikaPhogat #GeetaPhogat #babitaphogat #ritika #MahavirSinghPhogat #wrestler #sports #sportsnews #RIP pic.twitter.com/vhCyaVUsll— nnis (@nnis_sports) March 18, 2021

পড়ুন সাগরিকা রায়ের লেখা ‘খুচরো গল্প’

দ্রোণাচার্য মহাবীর সিং ফোগাতের ছাত্রী আত্মহত্যা করলেন

রিতিকা রাজস্থানের জয়পুর গ্রামের মেয়ে। গত চার বছর ধরে তিনি হরিয়ানাতে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পিসেমশাই বিশিষ্ট কুস্তিগীর দ্রোণাচার্য সম্মানপ্রাপ্ত মহাবীর সিং ফোগাত। হরিয়ানার চারখি দাদরি জেলায় মহাবীর সিং ফোগাতের একটি কুস্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। মহাবীর ফোগাত স্পোর্টস আকাদেমিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত রিতিকা রাজস্থানের ভরতপুরে একটি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাত্র এক পয়েন্টের জন্য রিতিকা বিজয়ী হতে পারেননি। কুস্তিতে হেরে গিয়ে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে গত ১৫ মার্চ রিতিকা আত্মহত্যা করেন। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, মহাবীর সিং ফোগাত, নিজেও কুস্তি প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন।

রিতিকার পিসতুতো দিদি গীতা ফোগাত তাঁকে অত্যন্ত প্রতিভাবান বলে অভিহিত করেন।

भगवान मेरी छोटी बहन मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार-जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है हमें ऐसा कोई क़दम नहीं उठाना चाहिये 🙏😢 pic.twitter.com/RQFhM1jVpi

— geeta phogat (@geeta_phogat) March 18, 2021

আর এক পিসতুতো দিদি ববিতা ফোগাতও, রিতিকার মৃত্যুতে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন।

भगवान रितिका की आत्मा को शांति दे। यह समय पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हार और जीत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हारने वाला एक दिन जीतता भी जरूर है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है संघर्षों से घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। pic.twitter.com/ecb4DztyC4

— Babita Phogat (@BabitaPhogat) March 18, 2021

রিতিকা ফোগাতের অকাল মৃত্যু নিয়ে রিতু ফোগাত বলেছেন

I have been getting messages all morning today. I am very sad and disturbed about what happened in my family. I urge people to not spread and believe in any rumours and act responsibly. These are tough times for me and my family and I urge you all to respect our privacy.

— Ritu phogat (@PhogatRitu) March 18, 2021

এই বিষয়ে হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলার পুলিশ সুপার বলেছেন

Haryana | Ritika, wrestler and cousin of Babita Phogat, died allegedly by suicide on March 17. The reason behind it might have been her defeat at a recent wrestling tournament in Rajasthan. Investigation underway: Ram Singh Bishnoi, DSP, Charkhi Dadri pic.twitter.com/bLDZbsS3gT

— ANI (@ANI) March 18, 2021

দেশ

উৎপল কুমার বসু পুলিশ কমিশনারের কাছে ধমক খেয়েছিলেন

পুলিশ কমিশনারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উৎপল কুমার বসু মহা ফাঁপরে পড়েছিলেন। রীতিমত ধমকে উঠেছিলেন দুঁদে পুলিশ কমিশনার পি কে সেন, ‘আপনি না কলেজের অধ্যাপক? ছেলে-ছোকরাদের ফিচলেমিতে কেন নিজেকে জড়ালেন?’ রীতিমত ধমকে উঠলেন দুঁদে পুলিশ কমিশনার পি কে সেন। ‘ছেলে-ছোকরারা অসামাজিক কাজ করেছে কি? ‘ছেলে-ছোকরারা অসামাজিক কাজ করেছে কি? তবে হ্যাঁ, এদের লেখাকে যেভাবে অশ্লীল এবং অসামাজিক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে তা আমি মানতে রাজি নই।’ ধমকানির উত্তরে এমন স্পষ্ট ভাষণ শুনতে পুলিশ কমিশনার তৈরি ছিলেন না।

উৎপল কুমার বসু পুলিশ কমিশনারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহা বিপত্তিতে পড়েছিলেন

তখন উনিশশো বাষট্টি সাল। সারা বাংলা জুড়ে এক অস্থির পরিস্থিতি। কথায় বলে, কবিরা সমাজ বদলাতে না পারলেও সমাজের প্রকৃত রূপকে লেখায় তুলে ধরতে পারে আর সেই থেকে নাকি সমাজ বদলায়। সমীর রায়চৌধুরি, মলয় রায়চৌধুরি, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়রা তাঁদের লেখা দিয়ে ঠিক এই কাজটাই করছিলেন, যাকে সমালোচক-তাত্ত্বিকরা ‘হাংরি আন্দোলন’ বলে অভিহিত করেন। এই আন্দোলনটি না ছিল কোন সংগঠিত আন্দোলন, না তাতে নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং এর প্রকাশও ছিল বিক্ষিপ্ত।

আরও পড়ুনঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

জনৈক কবি সদ্য বিএ পাশ করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। হঠাৎ সুযোগ আসে জিওলজিতে অনার্স নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। সেই পড়ার সুবাদে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পা পড়ে চাইবাসায়। আড্ডা মারার লোভে একদিন হাজির হলেন সমীর রায়চৌধুরির বাড়ি। নিয়মিত এই আড্ডায় উপস্থিত হতে হতে ক্রমশ শক্তি-সুনীল, সন্দীপনের সঙ্গে তরুন কবিও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন।

এমএসসি পড়ার শেষে জুটল আশুতোষ কলেজে প্রভাষকের চাকরি। ওদিকে প্রশাসন তখন যে কোন উপায়ে ভাঙতে চাইছে আন্দোলন। পুলিশের কর্তারা বেছে বেছে কবি, সাহিত্যিকদের সদর দপ্তরে ডেকে এনে হেনস্থা করছেন। তার থেকে তরুণ কবিও বাদ গেলেন না। পুলিশি জুলুমের চাপে, আদালতে তাঁকে বলতে বাধ্য করানো হয় যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কবি ও সাহিত্যিকরা অসামাজিক কর্মে লিপ্ত এবং তাঁরা অপরাধী।

সুনীল, শক্তি, মলয় রায়চৌধুরিদের সাথে সাথে উৎপল বসুও হাংরি আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন

প্রবল চাপের মুখে তরুণ কবি জবানবন্দী দিলেন, ‘আমি অবিবাহিত, আমার বয়স ২৮।১৯৬২ সন বা তার কাছাকাছি কোন এক সময়ে হাংরি পুস্তিকা আমার চোখে পড়ে। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস এই আন্দেলনকারীদের আড্ডা মারার জায়গা। তাদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে হাংরি পুস্তিকায় গদ্য ও কবিতা লিখেছি। কোথা থেকে ছাপানো হত আর কে তার খরচ যোগাত আমি জানি না। ১৯৬৪ সনে আমি কুসংস্কার নামে একটা লেখার পাণ্ডুলিপি দিই। তারপর আমি দু’ মাসের জন্য ডালহৌসী চলে যাই এবং কলকাতা ফিরে আমি আলোচ্য পুস্তিকাটি দেখতে পাই। পরে ডাকযোগে একটা কপি পেয়েছি। আমি মনে করি, তাদের সাহিত্য আন্দোলন নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে এবং আমি হাংরি আন্দেলন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি।’

কলকাতায় কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে যখন এভাবে টানাহ্যাঁচড়া চলছে, তখন আমেরিকার বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে হাংরি আন্দেলন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি তৈরি করেন এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কলেজের প্রভাষকের চাকরি থেকে তরুণ কবিকে নির্বাসিত হতে হয়।

‘পিয়া মন ভাবে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন উৎপল কুমার বসু

কবি থাকেন তাঁর নিজের খেয়ালে। আছেন সব কিছুতে, আবার কোন কিছুতেই নেই। ঘুরে বেড়ান আপন মনে। লিখতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি বলেন, ‘মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। সে তাই কবিতা লেখে। কবিতা লিখেই আত্মপ্রকাশের চর্চা করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের প্রবণতা না থাকলে হয়ত মানুষ আর কবিতা লিখবে না। কিন্তু আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা কি কোন দিন থেমে যেতে পারে?’

হাংরি আন্দোলন বাংলা ও সাহিত্যকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে বা আদৌ সমৃদ্ধ করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা এখনও চলতে পারে। তবে হাংরি আন্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য, হোক না তা পুলিশের চাপে পড়ে, উৎপল কুমার বসুকে, সমালোচনা ও তিরস্কার, দুয়েরই আঘাত প্রবল ভাবে সইতে হয়েছিল। দু হাজার এগারো সালে সপ্তর্ষি থেকে প্রকাশিত ‘পিয়া মন ভাবে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য দু হাজার চোদ্দ সালে কবিকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

দেশ

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে দেবী পক্ষের সূচনা হয়

‘মহালয়া’ একটি তিথি আর ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ একটি অনুষ্ঠান। দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা এবং বাঙালির আকাশে, এই তিথি আর অনুষ্ঠান এক সমার্থক রূপ ধরে আছে। মহালয়ার ভোরে তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শোনাও যেন বাঙালির অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বলতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মহালয়ার ভোর দিয়েই সূচনা হয় দেবীপক্ষের। তাঁর কণ্ঠের যাদুতে এখনও আপামর বাঙালি বিভোর হয়ে আছে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মহালয়ার ভোর দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালির জীবনে এটাই সমার্থক হয়ে আছে

স্ত্রী একবার স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘স্তোত্রপাঠের সময়ে তোমার গলা ধরে আসে কেন?’ উত্তরে স্বামী বলেছিলেন, ‘মা চণ্ডীকে তখন সামনে দেখতে পাই আমি।’ অনেকেই বলেন,চণ্ডীপাঠের আগে তিনি নাকি স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে পুরোহিতের সাজে বসতেন। তবে তাঁর কন্যা বলেছেন, বাবাকে তিনি কখনও ঠাকুরকে একটি ধূপও দিতে দেখেননি।

আরও পড়ুনঃ বাংলা ও বাঙালির সব থেকে বড় আইকন মহানায়ক উত্তমকুমার

ঠাকুমা ভাল সংস্কৃত জানতেন। ঠাকুমার কাছেই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র। প্রথম বার চণ্ডীপাঠ করেছিলেন দশ বছর বয়সে, রাজেন্দ্রনাথ দে’র বাড়িতে। অঙ্কে মন ছিল না। তবে স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। একবার এক প্রতিযোগিতায় ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ছিল আবৃত্তির বিষয়। চল্লিশ পাতার কবিতা মুখস্থ করতে হবে অথচ প্রতিযোগিতার তিন-চার দিন আগে পর্যন্ত ছেলের কোন তাগিদ নেই। নির্দিষ্ট দিনে পৃষ্ঠা চারেক আবৃত্তি শুনে, বীরেন্দ্রকে থামিয়ে দেন, অতীব সন্তুষ্ট বিচারক। সেদিন প্রথম হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বীরেন্দ্র।

পরশুরামের ‘চিকিৎসা সঙ্কট’ নাটক পরিচালনা দিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বেতার জীবন শুরু

‘চিত্রা সংসদ’ নামে একটি ক্লাবে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ওরফে বাণীকুমার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সত্য দত্ত, বিজন বসু, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের সাথে বীরেন্দ্রও গান–বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি চর্চা করতেন। উনিশশো সাতাশ সালের ছাব্বিশে অগস্ট ডালহৌসির এক নম্বর গার্স্টিন প্লেসে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে বোম্বের ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। নতুন বেতারকেন্দ্রে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন মজুমদার। সহকারী রাইচাঁদ বড়াল ও রাজেন্দ্রনাথ সেন। তখন বাইরের দলও রেডিয়োয় অনুষ্ঠান করত। চিত্রা সংসদের সদস্যরা ঠিক করলেন, তাঁরাও বেতারে নাটক করবেন। পরশুরামের ‘চিকিৎসা সঙ্কট’-এর নাট্যরূপ নিয়ে বীরেন্দ্র হাজির হলেন নৃপেনবাবুর সামনে। উনিশশো আঠাশ সালের একুশে অগস্ট বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় পরিবেশিত হল সেই নাটক।

বিএ পাশ করে চাকরি নিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসে। সময় পেলে চলে আসতেন রেডিয়ো অফিসে। শেষে রেলের চাকরি ছেড়ে বেতারের চাকরিতে যোগ দিলেন। কিছুদিন পরে আত্মপ্রকাশ হল ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার। সাল উনিশশো ছত্রিশ জানুয়ারি ২৫, পত্রিকা প্রকাশের চার দিন আগে মারা গেলেন পঞ্চম জর্জ। সম্পাদকের ইচ্ছে পত্রিকা প্রকাশ করবেন পঞ্চম জর্জ সংখ্যা রূপে। দায়িত্ব পড়ল বীরেন্দ্রর ওপর। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে জর্জকে নিয়ে লেখা বইপত্তর জোগাড় করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বীরেন্দ্র। নির্দিষ্ট সময়ে বেতার জগৎ প্রকাশিত হয়।

উনিশশো বত্রিশের ষষ্ঠীর ভোরে বেতারে প্রথম প্রচারিত হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ গ্রন্থনা ও শ্লোক আবৃত্তিতে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

উনিশশো বত্রিশের ষষ্ঠীর ভোরে বেতারে প্রথম প্রচারিত হয়কালজয়ী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী।’ গানে পঙ্কজ মল্লিক আর গ্রন্থনা ও শ্লোক আবৃত্তিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানের আগের রাতে আটটা–ন’টা নাগাদ শতরঞ্চি আর বালিশ নিয়ে চলে গেলেন বেতারকেন্দ্রে। কায়স্থ ঘরের ছেলে চণ্ডীপাঠ করবে, ভয় পেয়েছিলেন বেতার কর্তৃপক্ষ। তবে বাণীকুমার বলেছিলেন, ‘এটা শুধু বীরেনই করতে পারে, ও-ই করবে।’ অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলে উঠলেন, ‘‘আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর…’’ পঙ্কজ মল্লিক হাত নেড়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, ‘ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।’ সেই শুরু…এখনও চলছে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। সমগ্র বিশ্বের আর কোন বেতার কেন্দ্রে বিরামহীন এত বছর ধরে চলতে থাকা অনুষ্ঠানের এমন উদাহরণ আর একটিও নেই।

দেশ

বিদ্যাসাগরকে সম্মান দিতে বাংলা চূড়ান্ত ব্যর্থ

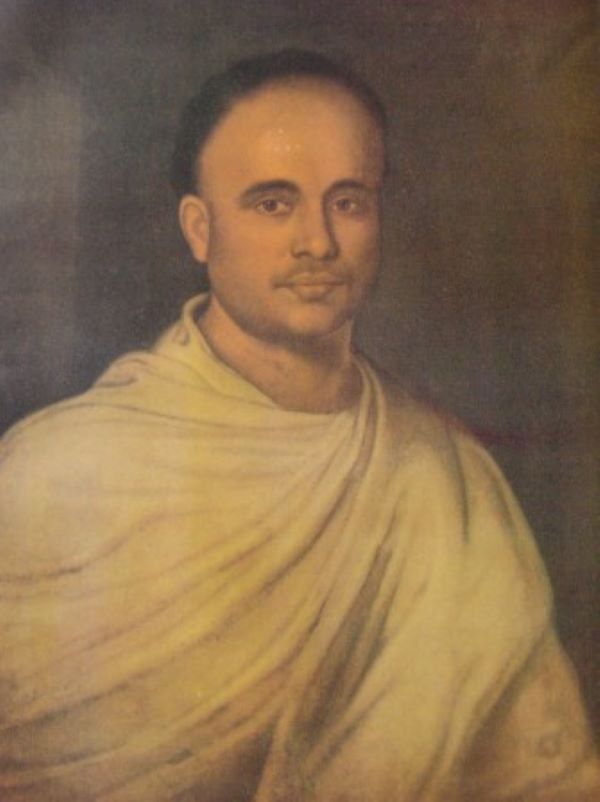

জন্ম: সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০

বীরসিংহ, বাংলা, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যু: জুলাই ২৯, ১৮৯১

জীবন সঙ্গী: দীনময়ী দেবী

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর সহপাঠীর কাছে শঠতার শিকার হয়েছিলেন

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক জন মিয়র প্রতিযোগিতা আয়োজন করলেন পদার্থবিদ্যা বিষয়ে একশত সংস্কৃত শ্লোক লেখার। এক সহপাঠী ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন, দু’জনে পঞ্চাশটি করে শ্লোক লিখে পুরস্কারের অর্থ ভাগাভাগি করে নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সহপাঠী জানালেন, তার অংশের পঞ্চাশটি শ্লোক সে লিখতে পারেনি। তাই শুনে বিদ্যাসাগর নিজের লেখা পঞ্চাশটি শ্লোক ছিঁড়ে ফেললেন। ঈশ্বরচন্দ্র পরে জানতে পেরেছিলেন, সহপাঠী ছাত্রটি পুরো একশত শ্লোকই জমা দিয়েছে। ধূর্ত সহপাঠীর অভিপ্রায় বুঝতে ঈশ্বরের আর বাকি থাকল না। বিদ্যাসাগর পরের বছর অবশ্য পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন।

সারা জীবনে বিদ্যাসাগরকে এরকম ঘটনার মুখোমুখি খুুব একটা কম হতে হয়নি। সমাজ, পরিজন,পরিবারের থেকে আজীবন আঘাত পেয়েছেন। সাত ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই কম বয়সে মারা যায়। পিতা ঠাকুরদাস ঠিক করেছিলেন, কলকাতা ছেড়ে কাশী বাস করবেন। বড় ছেলে ঈশ্বরের অনুরোধে মত পালটে সিদ্ধান্ত নিলেন বীরসিংহ ফিরে যাবেন। ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র মত দিলেন, দেশে ফিরে সংসারী থাকার পরিবর্তে বাবার উচিত কাশী যাওয়া। যারপরনাই বিড়ম্বনায় পড়ে ঠাকুরদাস শেষে কাশী গেলেন। বাবার যাতে কাশীবাসে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিদ্যাসাগর প্রায়ই কাশী যেতেন। জীবনভর এ কর্তব্য তিনি পালন করেছেন।

জীবনভর বিদ্য়াসাগর আত্মীয় পরিবার সবাইয়ের থেকে আঘাত পেয়েছেন

‘সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরির‘ অধিকারের দাবিতে অগ্রজের সঙ্গে দীনবন্ধুর বিবাদ, আদালতে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদিও শেষে তার নিষ্পত্তি হয় সালিশির মাধ্যমে। ভাই অন্যায্য দাবি করলেও দাদা কি পিছিয়ে থাকতে পারে! গোপনে দীনবন্ধুর স্ত্রীর হাতে টাকা দিয়ে আসতেন বিদ্যাসাগর। যদিও এক সময় বিষয়টি আর গোপন ছিল না।

আরও পড়ুন: কি আশ্চর্য! বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হুবহু নকল

দাদাকে অপমান করতে আর এক ভাই শম্ভুচন্দ্রও কম ছিলেন না। ক্ষীরপাইয়ের কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশীগঞ্জের মনোমোহিনী দেবীর বিধবা বিবাহ থেকে, যে কোনও এক কারণে বিদ্যাসাগর নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিধবা বিবাহের সূত্রপাত যাঁর হাতে, অগ্রজ সেই বিদ্যাসাগরকেই, শম্ভুচন্দ্র ‘কাপুরুষ‘ বলে দোষ দিয়েছিলেন। ভাই বলেই হয়ত এমন সাহস দেখাতে পেরেছিল, নাহলে বিদ্যাসাগরের ঘোর বিরোধিদের মধ্যেও কেউ কোন দিন এমন সাহস দেখাননি।

জীবনে তিনি সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন পুত্র নারায়ণচন্দ্রের থেকে। পুত্রের কাজকর্মে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে রীতিমত লিখিত আকারে ছেলের সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ,সেজো মেয়ে বিনোদিনীর স্বামী সূর্যকুমার অধিকারী, হিসাবের গরমিলের দায়ে ধরা পড়েছিলেন বিদ্যাসাগরের হাতে। সদুত্তর না দিতে পারায়, বিদ্যাসাগর তাঁকে অপসাহিত করে, বৈদ্যনাথ বসুকে নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর সমাজের প্রকৃত অবস্থান বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন

স্ত্রী দিনময়ী দেবীর পক্ষেও এত বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কার্যত অসম্ভব ছিল। অনেক গবেষক যদিও এ নিয়ে বিদ্যাসাগরকেই দায়ী করেছেন, তবে বাস্তবে দেখা যায় স্ত্রীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর তাঁর ইচ্ছেপূরণের চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর হাত ধরে, ছেলেকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য মায়ের প্রার্থনা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

সতীদাহ রুখে দিয়ে রামমোহন যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, তার পরিসমাপ্তির দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আইন পাশের পরে, কালীমতী দেবীর সাথে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের আইনসম্মত বিধবা বিবাহে রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি তাঁকে সমাজের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে বোধোদয় করিয়েছিল। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই বাংলা যে তাঁকে বুঝতে ও যোগ্য সম্মান দিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ, তার সূচনা সম্ভবত সেদিনই রচিত হয়েছিল।